| Vortrag anlässlich des 4. Friedrichshainer

Gesprächs, veranstaltet vom Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft

(IMEW) am 2. April 2003 in Berlin.

Jeder Mensch stirbt anders - Arzt-Patient-Kommunikation

am Lebensende

Linus S. Geisler

In seinen Tagebüchern stellt Max

Frisch eine Frage, die sich auch jeder Arzt stellen sollte: "Haben Sie

Freunde unter den Toten?" [1]

Doch wie erwirbt man Freunde unter

den Toten? Soll der Arzt überhaupt ein Freund seines Patienten sein?

Und wenn nicht, was dann: Behüter? Kompetenter technischer Experte?

Berater? Vielleicht sogar Lehrer?

Wenn jeder Mensch anders stirbt, muss

der Arzt nicht jedes Mal eine andere Rolle wahrnehmen? Gibt es nicht wenigstens

einige Regeln im Umgang mit Sterbenskranken, die immer gelten? Oder entsteht

jedes Mal bei der Begegnung von Arzt und Patient eine gänzlich neue

Form zwischenmenschlicher Beziehung, in der nicht nur ein hohes Maß

an Intimität und Ausgesetztsein existieren, sondern in der es im Extremfall

buchstäblich um Leben und Tode geht? So jedenfalls definiert der Philosoph

Peter Kampits die Arzt-Patient-Beziehung [2].

Und da es um das Sterben geht, sollte

auch das Ziel klar sein, das am Ende dieses Prozesses steht, also

die schwierige Frage, auf die es möglicherweise keine letzte Antwort

gibt: welcher Tod?

Welcher Tod?

Die Antwort lautet häufig: ein

guter Tod.

Damit tauchen neue Fragen auf. Was

ist ein guter Tod? Und was ein guter Arzt? Ein Arzt, der nicht nur gut

für das Sterben ist, sondern auch für das Leben. Denn Sterbende

sind Lebende. Als solche wollen sie wahrgenommen werden. Sterben ist letztlich

auch nur eine besondere Form des Zusammenlebens [3].

Und weiter: Setzt ein guter Tod ein

gutes Leben voraus? Kann, was ein gutes, ein gelungenes Leben im ganzen

ausmacht, stellvertretend von anderen definiert werden, zum Beispiel vom

Arzt?

Vielleicht findet sich bei Sören

Kierkegaard eine Antwort. Er schrieb: "Der Spaß, ein Menschenleben

für einige Jahre zu retten, ist nur Spaß, der Ernst ist, selig

zu sterben."

Möglichweise führt eine andere

Annährung an die Frage "welcher Tod?" weiter, nämlich: welcher

Tod auf keinen Fall? Rainer Maria Rilke hat diese Frage für

sich selbst sehr präzise beantwortet. Er sagte zu einer Freundin,

die auch bei seinem Sterben zugegen war: "... helfen Sie mir zu meinem

Tod, ich will nicht den Tod der Ärzte - ich will meine Freiheit

haben" [4]. Rilke, der an einer besonders schmerzhaften Form einer Blutkrankheit

litt, lehnte jede Einnahme schmerzstillender Mittel ab. Er hielt diesen

Entschluss bis zuletzt durch. Er tat dies offenkundig mit Bedacht, denn

ihm war ganz und gar nicht gleichgültig, wie er aus diesem seinem

Leben schied. Er wollte "seinen" Tod haben, "seinen" Tod sterben.

Wer seinen eigenen Tod, nicht den Tod

der Ärzte sterben möchte, will aber deswegen nicht auf sich gestellt,

alleine als "homo clausus", wie es der Philosoph Norbert Elias [5] nennt,

als Einsamer sterben.

Die Furcht Sterbender vor dem Tod

der Ärzte ist kontinuierlich mit der Technisierung der Medizin

gewachsen, ihrer zunehmenden Stummheit, ihrer dröhnenden Unruhe. Die

Mechanisierung des Sterbens in den Krankenhäusern der Moderne begann

bereits zu Anfang des vorigen Jahrhunderts. Rilke hat sie übrigens

in seinem Roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge treffend

beschrieben. Er spricht dort vom fabrikmäßigen Sterben

und dass der einzelne Tod nicht mehr so gut ausgeführt sei

[6]. Heute tut sich allerdings die Frage auf, ob nicht mancher Tod eher

zu

gut ausgeführt wird.

Was ein guter Tod ist, darum ist viel

gerungen und darüber ist viel geschrieben worden. Das British Medical

Journal hat im Januar 2000 eine ganze Ausgabe dem Thema "A good death"

gewidmet. In dem Editorial [7  ]

wendet sich der Herausgeber Richard Smith an die Leser des BMJ und empfiehlt

ihnen, falls sie es bisher nicht getan hätten, mit den Vorbereitungen

auf das Sterben zu beginnen. Immerhin würde jeder BMJ-Leser noch in

diesem Jahrhundert sterben. ]

wendet sich der Herausgeber Richard Smith an die Leser des BMJ und empfiehlt

ihnen, falls sie es bisher nicht getan hätten, mit den Vorbereitungen

auf das Sterben zu beginnen. Immerhin würde jeder BMJ-Leser noch in

diesem Jahrhundert sterben.

Das Editorial nennt zwölf Prinzipien

eines "guten Todes" [8]:

Prinzipien eines guten Todes

-

Zu wissen, wann der Tod kommt und

zu verstehen, was zu erwarten ist

-

Die Kontrolle über das Geschehen

zu behalten

-

Würde und Privatsphäre

zugestanden zu bekommen

-

Eine gute Behandlung der Schmerzen

und anderer Symptome

-

Die Wahl zu haben, wo man sterben

möchte (zu Hause oder anderswo)

-

Alle nötigen Informationen

zu bekommen

-

Jede spirituelle und emotionale

Unterstützung zu bekommen

-

Hospizbetreuung überall, nicht

nur im Krankenhaus,

-

Bestimmen zu können, wer beim

Ende dabei sein soll

-

Vorausbestimmen zu können,

welche Wünsche respektiert werden sollen

-

Zeit zu haben für den Abschied

-

Gehen zu können, wenn die

Zeit gekommen ist und keine sinnlose Lebensverlängerung zu

erleiden

|

|

Dieser Artikel löste eine wahre

Flut von ärztlichen Leserzuschriften aus. Sie reichten von völliger

Zustimmung bis zu kritischer Distanz und enthielten zusätzliche Anregungen.

Im Kern sind sie Ausdruck der Vielfalt der Haltungen und Wertvorstellungen,

die Ärzte unterschiedlichen Alters auf Grund ihrer Ausbildung, ihrer

Erlebnisse und ihrer Erfahrungen entwickelt hatten.

Diese Prinzipien eines guten Todes

lassen sich in drei Kategorien zusammenfassen. Sie reflektieren den Wunsch

nach Information, nach Autonomie und nach umfassender

Behandlung und Begleitung. In der Summe definieren sie also

die Kriterien des eigenen Todes und schließen eine

Schnittmenge mit jenem Sterben aus, der als Tod der Ärzte gefürchtet

wird.

In der klinischen Realität sind

diese Prinzipien untrennbar miteinander verzahnt. Das eine Prinzip ist

nicht ohne das andere zu verwirklichen. Ihre gemeinsame Matrix ist die

Beziehung

der in das Sterbegeschehen eingebundenen Personen, im engeren Sinn die

Beziehung zwischen Arzt und Patient. Die Natur dieser Beziehung wird durch

Kommunikationsabläufe bestimmt, wobei Kommunikation im weitesten Sinne

als jedes Verhalten in einer sozialen Situation zu verstehen ist.

Es geht also um den eigenen Tod.

Das bedeutet, dass Menschen Konzepte ihres Todes entwickeln können.

Es wird ein Antwort darauf gefunden werden müssen, welche Rolle in

diesem Prozess dem Arzt zufallen könnte, d.h. welche Form der Arzt-Patient-Beziehung

dabei die größte Aussicht hat, jeweils hilfreich zu wirken.

Dieser Versuch wird das Ende unserer

Überlegungen bilden.

Das Sterben

Jeder Mensch stirbt anders. In diesem

Sterben wirken viele Faktoren zusammen: die eigene Biographie, das Verständnis

von Krankheit und Gesundheit, die Erwartungen und Ansprüche des Einzelnen

und der Gesellschaft an die Medizin, das Lebens-, besser gesagt, Sterbensalter,

die Art der zum Tode führenden Krankheit, das Setting, in dem sich

das Sterben vollzieht.

Zu den "großen Krankheiten",

die das Sterben in einem besonderen, vielleicht sogar charakteristischen

Maß prägen, zählt der "Krebs" als Sammelbegriff einer Vielzahl

bösartiger Krankheiten. Krebs, diese Krankheit "in Anführungszeichen",

wie Adolf Muschg schreibt, ist "ein asozialer Prozess der biologischen

Norm" [9]. Ihn umgibt eine Aura des Tragischen, der Ohnmacht und der Entstellung,

des Unbegreiflichen. In ihrem Buch "Der Knoten" [10] beschrieb die krebskranke

Lieselotte Bappert Krebs "als Notlage, die sich schwerlich mit irgend etwas

vergleichen lässt, das einem zivilisierten Menschen sonst zustoßen

kann ..."

Es tauchen Fragen auf, auf die es scheinbar

keine Antwort gibt: "Wie kann man leben, wenn man weiß, dass man

bald sterben muss?"

Die Gewissheit des Sterbens hat die

Psychoonkologin Ursula Gruber in einem Bild beschrieben: Für den Kranken,

der weiß, dass er sterben muss, wird diese Gewissheit bildlich gesprochen

zum Hinterhof, der von der Hochleistungsmedizin ummauert wird. "Ihn betreten

zu müssen, heißt, den Kampf vor den Mauern schon verloren zu

haben und im Dunkel zu stehen - allein in Unbehagen und Angst".

Kampf, Angst und Dunkel

sind die häufigsten Vokabeln sterbenskranker Menschen.

Der letzte Satz in dem Buch "Mars"

von Fritz Zorn, einem jungen, reichen von Lymphknotenkrebs befallenen Mann

lautet: "Ich erkläre mich als im Zustand des totalen Krieges."

Ein junger Patient meiner früheren

Klinik, bei dem wir einen sich ungewöhnlich rasch ausbreitenden Krebs

der Bauchspeicheldrüse feststellen mussten, erklärte seinem Krebs,

"dieser Sau", wie er ihn voller Aggression nannte, wörtlich den Krieg

und war bis zu seinem raschen Tod derartig in diesen Kampf verstrickt,

dass uns kein Zugang zu ihm gelang.

"An Krebs zu denken," schrieb die mit

vierundvierzig Jahren an Brustkrebs gestorbene DDR-Schriftstellerin Maxie

Wander [11] "ist, als wäre man mit einem Mörder in einem dunklen

Zimmer eingesperrt. Man weiß nie, wo wie und ob er angreift."

Diese Angst ist ebenso gegen jenes

"gnadenlose Zuviel" einer technisch überrüsteten Medizin gerichtet,

wie gegen deren fast regelhafte Kehrseite, das "unbarmherzige Zuwenig".

Zu wenig an Zuwendung, Empathie und Präsenz der Betreuer. Viel Technik

und wenig Arzt, jetzt, wo doch genau das Gegenteil so bitter nötig

ist [12].

Das Unbekannte dominiert, nicht

selten in ambivalenter Weise, einerseits als Furcht vor dem Unbekannten,

andererseits als Hoffnung auf das rettende Unbekannte oder beides zugleich.

Dieses synchrone, für den Außenstehenden oft unerklärliche

Nebeneinander scheinbar widersprüchlicher Emotionen, Gefühle

und Verhaltensweisen, dem meist Prozesse der Verdrängung zugrunde

liegen, macht die Vordringlichkeit einer individuellen, flexiblen und nicht

schematisierten Einfühlung der Betreuer besonders deutlich.

So verdienstvoll auch die Abgrenzung

bestimmter charakteristischer Phasen im Sterben durch die Forschungen von

Elisabeth Kübler-Ross [13] gewesen ist, so deutlich muss auch klargestellt

werden, dass die Krankheitsverarbeitung keiner generalisierbaren

Abfolge von Phasen folgt. Dies ist die grundsätzliche Schwäche

des Konzepts von Kübler-Ross [14]. Sterbende müssen nicht

alle Phasen durchlaufen, geschweige denn in einer festen Reihenfolge.

Wechselnde Prozesse der Verdrängung

können Ursache für changierende (wechselnde) Wahrnehmungen der

Wirklichkeit sein. Das Recht auf Wissen ist ebenso verbürgt, wie das

Recht auf Nicht-Wissen. Nicht wenige Kranke aber schwanken in ihren Ansprüchen

zwischen diesen Rechten, manchmal von Tag zu Tag. An einem Tag wird das

Recht auf Wissen als Ausdruck der Autonomie als unverzichtbar erlebt, an

einem anderen Tag, sichert die "Gnade des Nicht-Wissen-Wollens" das Überleben.

Der erfahrene Begleiter wird versuchen, dieses Problem zu lösen, in

dem er den Patienten jeden Tag fragt: "Wie sehen Sie Ihre Lage heute?"

[15  ] ]

Die Vielfalt der Wertvorstellungen

und Lebensentwürfe, das Dominieren von Patchwork-Biographien, das

Phänomen, dass jeder seinen eigenen "Independence Day" zelebriert,

wie Peter Gross es in seiner Abhandlung Ich-Jagd [16] formuliert

hat, erweitert die Spielräume des Krankheitserlebens.

Dies alles verlangt vom Arzt eine höhere

Flexibilität und Sensibilität im Umgang mit Kranken in der letzten

Lebensphase als vor zwanzig oder dreißig Jahren. Es fehlt ein "Moral

Esperanto", auf das wir uns verlassen könnten (Jeffrey Stout [17]),

eine Art Welthilfsmoral zur Verständigung mit verschiedenen Positionen

und Weltanschauungen. Auch ein Rückgriff auf die evidenz-basierte

Medizin (EBM) lässt beim Begleiten Sterbender im Stich.

Mit anderen Worten: Sterben ist

ein hochindividualisiertes Geschehen, in dem die Wirklichkeit des Sterbenden

einem raschen, manchmal dramatischen Wechsel unterworfen sein kann. Dies

nicht zu erkennen und zu akzeptieren, kann tragische Folgen haben.

Sehr genau erinnere ich mich an einen

Patienten, wo mir dieser verhängnisvolle Fehler unterlaufen ist. Es

handelte sich um einen höheren Offizier mit einem weit fortgeschrittenen

Lungenkrebs, der bereits in Knochen, Leber und andere Organe metastasiert

war. Alle gängigen Behandlungsmöglichkeiten wie Chemotherapie

und Röntgenbestrahlung waren ausgeschöpft. Damals gab es eine

Strömung in der Medizin, Tumorpatienten möglichst umfassend aufzuklären.

Durch meine Mitarbeiter war der Patient über die Natur seiner Krankheit,

alle Details und die wahrscheinliche Prognose informiert. Er kannte sozusagen

jede einzelne Metastase nach ihrem Sitz und ihrer Größe. Bei

den Visiten zeigte er eine beinahe militärische Haltung, wirkte unerschütterlich,

klagte nicht, allenfalls machte er gelegentlich eine Bemerkung mit leicht

zynischem Unterton. Alles in allem war er ein Bild stoischer Gelassenheit.

Ich besuchte ihn außerhalb der

regelmäßigen Visite an einem warmen, ruhigen Sommerabend. Die

Situation wirkte friedlich, der Patient erschien entspannt und weniger

um Haltung bemüht als sonst. Damals beschäftigte mich die Frage

nach der seelischen Verarbeitung der fast schon rigorosen Aufklärung

von Krebskranken ganz besonders. Sehr vorsichtig fragte ich den Patienten,

ob ich ihm eine möglicherweise belastende Frage stellen könnte

und versicherte ihm gleichzeitig, dass ihm die Beantwortung völlig

freigestellt sei. Er stimmte sofort zu. Ich fragte ihn, wie er zu der weitreichenden

Information über seine Krankheit stehe und ob unser Vorgehen angemessen

gewesen sei. Ohne Zögern und in einem für mich absolut überzeugenden

Ton sagte er: "Wie ich informiert worden bin, war völlig in Ordnung!

Es war das einzig Richtige! Irgendwelche Halbwahrheiten hätte ich

nicht ertragen können." Ich war beruhigt und wir trennten uns in einer

fast freundschaftlichen Atmosphäre.

In diesem Augenblick wusste ich noch

nicht, dass ich einem buchstäblich tödlichen Irrtum erlegen war.

Gegen vier Uhr morgens rief mich der Diensthabende an und teilte mir mit,

der Patient habe durch einen Sprung aus einem Fenster im vierten Stock

der Klinik seinem Leben ein Ende gesetzt. Da fiel es mir wie Schuppen von

den Augen: Der Patient war bisher von Assistenzärzten aufgeklärt

worden. Der Krebsdiagnose mit allen ihren Konsequenzen fehlte sozusagen

die Bestätigung "in letzter Instanz" d.h. ein Irrtum und damit ein

Hoffnungsrest waren immer noch möglich. Meine Frage an ihn war diese

"letztinstanzliche Bestätigung" gewesen.

Zur Problematik des Autonomiebegriffs

Bei der Begleitung Sterbender geht

es um Würde, Autonomie und die Unantastbarkeit menschlichen

Lebens. Damit sind aber auch die Grundkonflikte abgesteckt, die sich

häufig erst in der konkreten klinischen Alltagssituation demaskieren.

Sie wurzeln unter anderem im Wandel der Medizin, der sich seit den 70er

Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts vollzogen hat.

Im heutigen Verständnis der Arzt-Patient-Beziehung

hat sich das Prinzip "Das Wohl des Kranken als oberstes Gesetz"

zum Prinzip "Der Wille des Patienten ist oberstes Gesetz" verschoben.

Die Autonomie des Patienten gewinnt Vorrang vor dem Prinzip der Fürsorge.

Der frühere Paternalismus, der dem Arzt die väterlich-bestimmende

Rolle zumisst, gilt als überholt. Als Ideal gilt der "mündige"

Patient, der aufgeklärt, eigenverantwortlich und selbstbestimmt die

Richtlinien seiner Behandlung vorgibt [18  ]. ].

Aber die Frage ist: will der umfassend

aufgeklärte Krebspatient bei der Entscheidung zwischen Chemotherapie

oder Bestrahlung tatsächlich auf sich selbst gestellt sein? Erlebt

er sich auch dann noch als "mündig" oder nicht doch zu allererst als

krank?

Wie rasch kann Selbstbestimmtheit in Sich-Selbst-Überlassensein umschlagen?

Schotsmans hat von der Fiktion einer Art "olympischen Selbstkontrolle"

gesprochen, zu der ein hinfälliger Kranker kaum (mehr) fähig

sein dürfte [19].

Wie viel "Mündigkeit" ist aber

zumutbar und wie hoch darf ihr Preis sein? Ein authentisches Beispiel:

Eine Patientin mit malignem Melanom schildert, wie der Oberarzt bei der

Ultraschalluntersuchung ihrer Leber einen zunächst unklaren Herd aufdeckt.

Ob das harmlos ist, will sie wissen. "An sich ja" kommt es prompt zurück.

Dann folgt - ohne die Patientin anzusehen - der Halbsatz, der ihr Leben

radikal verändern könnte: "... aber es kann natürlich genauso

gut eine Lebermetastase sein. Auf ihren entsetzten Blick hin entgegnet

der Arzt erstaunt: "Aber Sie sind doch eine mündige Patientin ..."

[20].

Wenn die Welt- und Menschenbilder,

vielleicht auch die Gottesbilder schlagartig zusammenstürzen, ist

das Aufrechterhalten einer stabilen Autonomie Illusion.

Autonomie ist auch nichts absolut Statisches,

sondern erweist sich, gerade in der Krankheit, als fluktuierend. Autonomie

kann nicht grenzenlos sein, wenn sie sich am Ende nicht gegen den Kranken

selbst richten soll.

Der Wille des Menschen, der eigene

eingeschlossen, ist immer nur ein mutmaßlicher. Der Wille von gestern

muss nicht der von heute, der von heute nicht der von morgen sein. Selbst

der Wille in der Frühe und am Abend, können sehr unterschiedlich

sein. Fluktuierende Wirklichkeiten sind im Verlauf der Krebskrankheit ein

häufiges Phänomen. Und seit jeher gilt, dass der Mensch nicht

aus einem Stück ist, sondern eine Summe von Widersprüchen (Dragan

Velikic [21]).

Gegen die Kälte des Todes ist

die Kühle der reinen Autonomie eine schwache, manchmal untaugliche

Hilfe. Dann kann milder Paternalismus ein letztes wärmendes Feuer

sein.

Modelle der Arzt-Patient-Beziehung

Die Bioethiker Linda und Ezekiel Emanuel

[22  ],

haben sich, ausgehend von der Vorstellung, dass die Überwindung des

Paternalismus zu einer sehr nüchternen und nur begrenzt tauglichen

Form von Patientenautonomie führen könnte, mit nicht-paternalistischen

Modellen der Arzt-Patient-Beziehung beschäftigt. Dem klassischen paternalistischen

Modell stellen sie drei Modelle gegenüber, die dem Patienten Autonomie

einräumen, aber auch dem Arzt eine aktive Rolle in der Beratung und

Klärung, beispielsweise von Wertvorstellungen, ermöglichen: ],

haben sich, ausgehend von der Vorstellung, dass die Überwindung des

Paternalismus zu einer sehr nüchternen und nur begrenzt tauglichen

Form von Patientenautonomie führen könnte, mit nicht-paternalistischen

Modellen der Arzt-Patient-Beziehung beschäftigt. Dem klassischen paternalistischen

Modell stellen sie drei Modelle gegenüber, die dem Patienten Autonomie

einräumen, aber auch dem Arzt eine aktive Rolle in der Beratung und

Klärung, beispielsweise von Wertvorstellungen, ermöglichen:

Modelle der Arzt-Patienten-Beziehung

[23]

(nach Ezekiel J. Emanuel / Linda L.

Emanuel)

-

"paternalistisches Modell": auch

Eltern- oder Priestermodell, der Arzt weiß, was das Beste für

den Patienten ist

-

"informatives Modell": auch technisches

oder Konsumentenmodell: Ärzte als technische Experten, die den Patienten

fachliche Informationen als Entscheidungsgrundlage bieten

-

"interpretatives Modell": der Arzt

als Berater und Begleiter des Patienten, der Informationen liefert, bei

der Klärung von Wertvorstellungen hilft und Maßnahmen vorschlägt

(der Arzt sucht das Gespräch über die Werthaltungen der Patienten)

-

"deliberatives Modell": der Arzt

als Lehrer und Freund, der sich mit dem Patienten über die besten

Handlungsmöglichkeiten unterhält (der Arzt sucht das Gespräch

über mögliche Inhalte von Werthaltungen)

|

|

Dabei wird deutlich, dass sich der

kommunikative Anspruch dieser drei Modelle vom informativen, über

das interpretative zum deliberativen Model deutlich ändert. Während

beim informativen Modell die fachliche Information des Patienten im Zentrum

steht, beruht das deliberative Modell in einem Gespräch zwischen Arzt

und Patient, in dem es nicht nur um die besten Handlungsmöglichkeiten

sondern auch Werthaltungen geht. Der Arzt übernimmt dabei die Rolle

des Lehrers und Freundes.

Welches der nicht-paternalistischen

Modelle bei der Betreuung von Patienten am Ende ihres Lebens das angemessene

ist, kann nur individuell herausgefunden werden und sich im Krankheitsverlauf

ändern.

Das interpretative Modell dürfte

in vielen Situationen Vorteile bieten. Der Arzt liefert nicht nur Informationen,

sondern hilft dem Patienten bei der Klärung und Deutung seiner Wünsche

und Einstellungen. Dieser Prozess kann aber nur dann Aussicht auf Erfolg

haben, wenn der Arzt sich auf seinen Patienten einlässt, wenn er bereit

ist, die Selbstauslegung der Krankheit durch den Patienten auf- und ernst

zu nehmen.

Gestützte Autonomie

Ein vereinheitlichendes Modell möchte

ich mein Konzept der "gestützten Autonomie" nennen. Auch hier steht

die Selbstbestimmung des Patienten ganz im Mittelpunkt.

Das Modell trägt aber auch der

Tatsache Rechnung, dass manchem Schwerstkranken nicht mehr genügend

Energie zur Verfügung steht, seine Autonomie überhaupt wahrzunehmen

und seine Entscheidungen an ihr auszurichten.

In einem ersten Schritt nimmt der Arzt

die Rolle des "Ermöglichers", wie Viktor von Weizsäcker [24]

es genannt hat, wahr. Diese Rolle kann vieles umfassen. Beispielsweise

zunächst eine sorgfältige und individuell angepasste Behandlung

somatischer Beschwerden, um überhaupt die physische Basis zu schaffen,

in der Entscheidungsfähigkeit möglich ist.

Die Ermöglicher-Rolle beinhaltet

auch, ein Bewusstsein des Anspruchs auf Selbstbestimmung wieder freizulegen,

das vielleicht unter massiven diagnostischen und therapeutischen Eingriffen

verschüttet gewesen ist. In einem weiteren Schritt folgt das ärztliche

Angebot der Präsenz als Begleiter und schließlich Berater, von

dem der Kranke nach seinen Vorstellungen und Wünschen Gebrauch machen

kann. Erst dann ist möglicherweise das Feld für eine Arzt-Patient-Beziehung

bereitet, in dem die Selbstauslegung der Krankheit durch den Patienten

möglich wird, eine narrative Aufarbeitung der Lebens- und Leidensgeschichte,

die im Idealfall zu einer Neuorientierung führt.

Mit anderen Worten, "gestützte

Autonomie" bedeutet: die Wahrnehmung der Autonomie des Patienten kann in

gewissen Situationen erst durch die stützende Funktion des Arztes

möglich werden.

Der fragmentierte Patient

Die konventionelle Gesprächsführung

in der Medizin ist nicht auf eine ganzheitliche Beschwerdenerfassung ausgerichtet.

Vielmehr zerlegt sie die Patientenäußerungen in Einzelbeschwerden

und blendet damit das Selbstbild des Kranken, die von ihm erlebten Bedeutungen,

Zusammenhänge und Befindlichkeiten aus. Die Wahrnehmung des Kranken

erfolgt dann nur noch in unzusammenhängenden Teilaspekten. Das Bild,

das sich daraus ergibt, ist treffend mit dem Begriff des fragmentierten

Patienten beschrieben worden (Johanna Lalouschek [25  ],

Walter Böker [26 ],

Walter Böker [26  ]). ]).

Die Konsequenz ist, dass diese Art

von kommunikativer Vivisektion kein Bild eines Kranken aus Fleisch und

Blut entstehen lässt. Vielmehr setzt sie nicht selten erneute Wellen

diagnostischer und auch fragwürdiger therapeutischer Aktionen in Gang.

Die konsekutiv wachsenden Datenanhäufungen erweisen sich am Ende oft

nur als Datenfriedhöfe. So kann sich die absurde Situation ergeben,

dass in den letzten Lebenstagen eines Achtzigjährigen mehr Daten akkumuliert

werden, als in den gesamten vorangegangenen achtzig Jahren. Die Lebens-

und Leidengeschichte des Kranken enthalten sie nicht.

Doch genau um diese Geschichten geht

es. Der Philosoph Odo Marquard schreibt: "Denn die Menschen: das sind ihre

Geschichten. Geschichten aber muss man erzählen ... und je mehr versachlicht

wird, desto mehr - kompensatorisch - muss erzählt werden: sonst sterben

die Menschen an narrativer Atrophie" [27].

Ein interessanter narrativer Ansatz

stammt von Arthur W. Frank [28]. Er verwendet die Metapher des "verwundeten

Geschichtenerzählers". Sie deckt auf, dass Patienten mehr sind als

nur Opfer einer Krankheit. Indem sie ihre Krankheiten als Geschichten erzählen,

eröffnet sich ihnen die Chance einer neuen Orientierung nachdem vielleicht

ihre bisherige Welt zusammengebrochen ist. Auf diese Weise wird der Kranke

selbst zum Heiler. Die Geschichten der Patienten sind mehr als Berichte

über ihr persönliches Leiden, sie beinhalten auch die Chance,

moralische Einsichten zu entwickeln. Früher oder später, schreibt

Frank, der selbst an Krebs erkrankt war, wird jeder zum "wounded storyteller",

zum verwundeten Geschichtenerzähler.

Der erste meiner Patienten, den ich

als "verwundeten Geschichtenerzähler" erlebt habe, war selbst Arzt.

Es war auch der erste Patient, dessen Sterben ich überhaupt über

eine Weile mitverfolgen konnte. Freilich wusste ich damals noch nichts

vom "wounded storyteller" und den möglichen Wirkungen von Narration.

Ich glaube, dass ich erst heute, nach mehr als vierzig Jahren - vielleicht

- zu verstehen beginne, was damals geschehen ist.

Der Patient war Anfang vierzig, hatte

Jahre als Hausarzt praktiziert, war schwer morphinsüchtig, mit einem

chaotischen Leben und mehreren Ehen hinter sich. Seine Approbation als

Arzt war ihm längst entzogen worden.

An einem Sommermorgen war er, vollgepumpt

mit Morphin vom Dach eines zweistöckigen Hauses gesprungen, um, wie

er dabei ausrief "gegen die lächerlichen Gesetze der Schwerkraft"

zu protestieren. Mit gebrochenen Beinen wurde er in das Krankenhaus eingewiesen,

in dem ich als ganz junger Arzt zu arbeiten begonnen hatte. Wegen dieses

gescheiterten Versuchs zu fliegen, nannte ich den Patienten später

für mich einfach Ikarus. Entsprechend den damaligen Vorstellungen

von Drogenabhängigkeit als schuldhaftem Versagen wurde er wie der

letzte Underdog der Klinik behandelt oder besser gesagt, nicht behandelt.

Sein Bruder, ein erfolgreicher Internist und Chef des Krankenhauses ließ

sich so gut wie nicht blicken. Mich, als den Jüngsten im Team, ordnete

man ab, um mich "irgendwie" um Ikarus zu kümmern.

Ikarus überwand seine Entzugserscheinungen

überraschend schnell, saß halb aufgerichtet, braungebrannt,

mit dichten schwarzen Haaren, rauchend und mit eingegipsten Beinen im Bett.

Er strahlte die Gesundheit eines kalifornischen Wasserskilehrers aus. Ich

versuchte mich um diese Aufgabe, die mich völlig überforderte,

möglichst zu drücken, wurde aber immer mehr von den Geschichten

in Bann geschlagen, die Ikarus mir täglich erzählte. Es entwickelte

sich ein Ritual, das darin bestand, dass ich Tag für Tag, oft länger

als eine Stunde, an seinem Bett saß, ohne mich von seinen Erzählungen

lösen zu können. Er erzählte nichts aus seinem Leben, sondern

führte mir die alltäglichen oder dramatischen, die scheinbar

unbedeutenden oder tragischen Geschichten seiner Kranken mit einer Plastizität

vor Augen, die mich nicht mehr losließ. Mir begann zu dämmern,

dass ich eine Abfolge von Lehrstücken erleben konnte, die von einer

faszinierenden Einsichtsfähigkeit in die Welt seiner Kranken sprachen.

Ikarus musste schlicht und einfach ein brillanter Arzt gewesen sein. Natürlich

hatte er einen ständig wachsenden Zulauf, der ihn zunächst zur

Hochform trieb, dann aber in eine immer stärkere Überforderung

und Erschöpfung, in der er sich anfänglich nur ab und zu, später

aber regelmäßig mit Morphin kurze Erholungsphasen zu verschaffen

suchte. Ich nahm also als einziger Schüler an einem großartigen

Seminar über ärztliche Grundhaltungen teil. Ikarus war mein erster

wirklicher Lehrer geworden. Er selbst genoss diese Rolle mehr und mehr

und lebte in ihr sichtlich auf.

An einem Morgen schlug er die Bettdecke

zurück, deutete auf seine Beine und sagte: "Heute bin ich selbst der

Fall, den ich Ihnen vorstellen will." Um es kurz zu machen, er demonstrierte

mir, dass seine Beine nicht nur gebrochen, sondern bis über die Knie

gelähmt waren, und wie die nächsten Tage zeigten, dass diese

Lähmung unaufhaltsam von unten nach oben seinen Körper zu ergreifen

begann. Er zeigte das klassische Bild einer sog. Landry-Paralyse, einer

akuten aufsteigenden Rückenmarkslähmung, die zum Schluss die

Atemzentren des Gehirns erreicht und durch Atemlähmung zum Tode führt.

Mit wissenschaftlicher Akribie beschrieb er an sich selbst dieses seltene

Krankheitsbild, den klinischen Verlauf und den zu erwartenden tödlichen

Ausgang.

Die einzige Behandlung, die hätte

eingesetzt werden können, die künstliche maschinelle Beatmung,

stand damals nur in Universitätskliniken zu Verfügung. Wenige

Tage später, an einem Samstagmorgen eines sonnigen Julitages hatte

die Lähmung bereits begonnen, seine Atemmuskeln zu erfassen. Ich hatte

an dem bevorstehenden Wochenende dienstfrei. Ikarus lag, nun schwerer atmend

als sonst, halb aufgerichtet, aber ausgesprochen heiter in seinem Bett,

die ewige Zigarette im Mund. Er wusste, dass er allenfalls noch einen Tag

zu leben hatte, und ich wusste es inzwischen durch ihn, ebenfalls.

Das einzige, was ihn zu interessieren

schien, war ich, sein Schüler. "Was werden Sie an diesem Wochenende

machen, Kollege?" fragte er. Ich brachte es kaum heraus: "Ich werde schwimmen

gehen, im Waldsee." Ich setze hinzu: "Aber ich werde lieber auch morgen

hierher kommen." Er schüttelte den Kopf und sagte." Nein, nein. Diesen

Sonntag brauche ich für mich." Dann fügte er, fast besorgt hinzu:

"Geben Sie acht auf sich! Im Waldsee gibt es einige tückische Stellen.

Da sind schon ein paar Leute ertrunken." Und nach einer kurzen Pause: "Es

wäre mir gar nicht recht, wenn Sie vor mir drüben einträfen."

Als ich am Montag früh in sein

Zimmer kam, lag dort schon ein anderer Patient, ein Studienrat, der sich

über das Frühstück beschwerte.

Indem er die Geschichten seiner Patienten

erzählte, erzählte Ikarus sein Leben. Als buchstäblich verwundeter

Erzähler hatte er sich sozusagen selbst im weitesten Sinne geheilt

und konnte seinen Tod friedlich sterben. Nicht als chaotischer Drogensüchtiger,

sondern in dem Bewusstsein, dass sein Leben für viele andere sehr

sinnvoll gewesen war.

Damals lernte ich auch, dass es nicht

immer leicht zu entscheiden ist, wer Arzt und wer der Patient ist.

Auf den ganzen Komplex des "Story Telling"

und der narrativen Ethik kann hier nicht weiter eingegangen werden (z.B.

David H. Smith [29]). Das Phänomen des "verwundeten Heilers" reicht

bis in die Mythen der Antike zurück. Der verwundete Heiler, weiß

um seine Verletzlichkeit, was ihn zu einer vertieften Empathie befähigt.

Am bekanntesten ist die Geschichte von Chiron, des durch einen vergifteten

Pfeil verwundeten Arztes [30].

Der unbewaffnete Arzt

Was aber bleibt dem Arzt am Ende, angesichts

des schwerstkranken oder sterbenden Patienten, wenn es schließlich

nichts mehr zu messen, nichts mehr zu operieren, nichts mehr zu spritzen

gibt? Wenn sich keiner mehr hinter babylonisch aufgetürmten Apparaturen

verbergen kann?

Das ist dann die Stunde der Instrumentenlosigkeit

[31]. Die Stunde des unbewaffneten Arztes. Des Arztes, der seine

eigenen Ängste kennen gelernt hat und seine eigene Sterblichkeit nicht

verdrängt. Dieser Arzt ohne Waffen ist ein starker und zugleich einfühlsamer

Arzt. Er erlebt das Sterben des Kranken nicht als Versagen. Er ist der

Arzt, den sein Patient gerade jetzt dringend benötigt.

Bei dem letzten Patienten, dessen Geschichte

ich Ihnen erzählen möchte, befanden wir uns an der Schwelle zur

Instrumentenlosigkeit. Der 59jährige Patient litt an einer besonders

bösartigen Form von Lymphknotenkrebs (hochmalignes Non-Hodgkin-Lymphom).

Zunächst war es gelungen durch Bestrahlung und Chemotherapie eine

weitgehende Rückbildung der Krankheit zu erreichen, wobei der Patient

eine bewundernswerte Kooperation an den Tag legte. Dann aber war es rasch

zu einem ausgedehnten Rückfall gekommen, der auf die übliche

Therapie nicht mehr ansprach. Der Patient war ein stiller, verschlossener,

in sich gekehrt wirkender Mann, der allen bisherigen Behandlungsvorschlägen

ohne größere Rückfragen zugestimmt hatte. Als letzte Behandlungsmöglichkeit

kam allenfalls eine sogenannte aggressive Maximaltherapie in Frage, mit

nur sehr geringen Aussichten auf eine auch nur vorübergehende Besserung.

Ich war mir außerordentlich unsicher, wie wir uns verhalten sollten.

Ich ahnte, dass der Patient, welche Alternative wir ihm auch vorschlagen

würden (Maximaltherapie oder palliative Behandlung), jedem Vorschlag

zustimmen würde. Ich sah mich mit meinem Team nicht imstande, seinen

wirklichen Standort auszumachen.

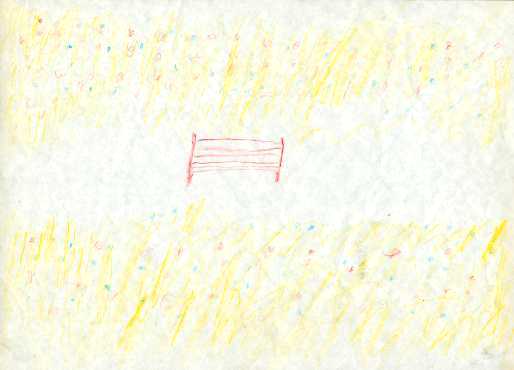

In diesem Dilemma versuchte ich einen

anderen Weg einzuschlagen. Ich brachte ihm einen Zeichenblock und Buntstifte

und bat ihn, einfach aufzuzeichnen wie er sich fühlte, was in ihm

vorging. Er zögerte zunächst. Aber am nächsten Tag schob

er mir bei der Visite diese Zeichnung zu:

Als wir ihn um eine Deutung

baten, sagte er: "Das ist ein blühendes Kornfeld mit vielen Blumen."

Als wir ihn um eine Deutung

baten, sagte er: "Das ist ein blühendes Kornfeld mit vielen Blumen."

Wer sich etwas mit Bildsymbolik

beschäftigt hat weiß, dass ein Kornfeld Fruchtbarkeit und Erfolg

in jeder Hinsicht versinnbildlicht, und dass Blumen für das Werden

und Vergehen des Lebens stehen.

Auf die Frage, was er in

die Mitte des Bildes gezeichnet habe, antwortete er: "Das sieht man doch!

Das ist die Bank, auf der ich mich endlich ausruhen möchte."

Drei Tage später starb

der Patient ganz ruhig und friedlich.

Die Einsamkeit der Sterbenden

In seinem Buch Über

die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen schreibt Norbert Elias

[32]: "Was Menschen tun können, um Menschen ein leichtes und friedliches

Sterben zu ermöglichen, bleibt noch herauszufinden."

Es bleibt jedes Mal und immer

wieder neu herauszufinden, wenn gilt, dass jeder Mensch seinen eigenen

Tod sterben will. Nicht den Tod anderer, d.h. auch nicht den Tod der

Ärzte. Es gelingt immer nur annäherungsweise - mehr oder minder.

Dabei gibt es Glücksfälle; dann ist es berechtigt, von einem

glücklichen

Tod zu sprechen. Nicht immer ist dieses Ideal zu erreichen. Wenn wir

ehrlich sind, dann eher selten.

Die Einsamkeit und das Ohnmachtgefühl

im Sterben lassen sich nicht bewältigen durch ein Verständnis

von Autonomie, das nicht mehr ist, als ein Widerstandsbegriff gegen jede

Art von Bevormundung [33]. Sie kann Einsamkeit noch verstärken. Sie

geht von einer illusorischen Symmetrie der Arzt-Patient-Beziehung aus.

Fraglich ist, ob eine Symmetrie von Patientenseite überhaupt durchgängig

erwünscht ist [34]. Nicht zwei Gleiche stehen sich gegenüber,

sondern ein hilfesuchender Mensch und einer, der kompetent ist, diese Hilfe

zu geben.

Gestützte Autonomie

dürfte den weitesten Spielraum für den Wunsch nach Selbstbestimmung

im Sterben umfassen. Dies kann sogar auch bedeuten, dass das Prinzip der

Fürsorge bei weitem überwiegt.

Am Ende geht es jenseits

bindender Modelle darum, dass der Sterbende gewiss sein kann, eine letzte

Obhut zu finden.

Literatur:

[1] Frisch, M.: Tagebuch

1966-1971. Suhrkamp. Frankfurt/Main. 1972

[2] Kampits, P.: Das dialogische

Prinzip in der Arzt-Patienten-Beziehung. Passau. 1996

[3] Zimmermann-Acklin, M.:

Zur Sterbehilfediskussion in der theologischen Ethik. Ethik Med (2000)

12:2-15

[4] Sill, Bernhard: Gedanken

zu einer neuen "ars (bene) moriendi" in der Dichtung Rainer Maria Rilkes.

Renovatio - Zeitschrift für das interdisziplinäre Gespräch.

Heft 3. 49. Jahrgang. September 1993. S. 140-151

[5] Elias, N.: Über

die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen. Frankfurt/Main. 1982. S.

100

[6] Rilke, R.M.: Die Aufzeichnungen

des Malte Laurids Brigge. Insel Verlag. Frankfurt a.M. 1966. S. 712-724

("Jetzt wird in 559 Betten gestorben. Natürlich fabrikmäßig.

Bei einer so enormen Produktion ist der einzelne Tod nicht so gut ausgeführt,

aber darauf kommt es auch nicht an. Die Masse macht es. Wer giebt heute

noch etwas für einen gut ausgearbeiteten Tod?")

[7] Smith, R.: A good death.

BMJ Volume 320, 15. Januar 2000. S. 129-130. -

URL: http://bmj.com/cgi/content/full/320/7228/129

[8] Principles of a good

death:

- To know when death is

coming, and to understand what can be expected

- To be able to retain control

of what happens

- To be afforded dignity

and privacy

- To have control over pain

relief and other symptom control

- To have choice and control

over where death occurs (at home or elsewhere)

- To have access to information

and expertise of whatever kind is necessary

- To have access to any

spiritual or emotional support required

- To have access to hospice

care in any location, not only in hospital

- To have control over who

is present and who shares the end

- To be able to issue advance

directives which ensure wishes are respected

- To have time to say goodbye,

and control over other aspects of timing

- To be able to leave when

it is time to go, and not to have life prolonged pointlessly

[9] Muschg, A.: Geschichte

eines Manuskripts. Vorwort in: Zorn, F.: Mars. Frankfurt/Main 1979.

[10] Bappert, L.: Der Knoten.

Vertrauen und Verantwortung im Arzt-Patienten-Verhältnis am Beispiel

Brustkrebs. Rowohlt. 1979

[11] Wander, M.: Leben wär'

eine prima Alternative. Hrsg. Fred Wander. Darmstadt & Neuwied. Luchterhand.

1980

[12] Geisler, L.S.: Muss

der Arzt alles tun, was möglich ist? Vortrag. Hamburg. 1996

[13] Kübler-Ross, E.:

Interviews mit Sterbenden. Gütersloher Verlagshaus. 17. Auflage. 1996

[14] Kübler-Ross, E.:

aaO. [13]

[15] Siegmund-Schultze, N.:

Wie viel Aufklärung am Krankenbett ist moralisch vertretbar? Ärzte

Zeitung, 22.10.1997.

URL: http://www.aerztezeitung.de/docs/1997/10/22/190a0301.asp

[16] Gross, Peter: Ich-Jagd.

Suhrkamp. Frankfurt/Main 1999.

[17] Stout, J.: Ethics After

Babel: The Languages of Morals and Their Discontents. Boston, Beacon. 1988.

(Moral Esperanto: "an artificial moral language invented in the (unrealistic)

hope that everyone will want to speak it.")

[18] Geisler, Linus: Arzt-Patient-Beziehung

im Wandel - Stärkung des dialogischen Prinzips. Beitrag im Abschlussbericht

der Enquete-Kommission "Recht und Ethik der modernen Medizin" vom 14.05.2002,

S. 216-220 -

URL: http://www.linus-geisler.de/art2002/0514enquete-dialogisches.html

[19] Schotsmans, P.T.: Der

Mensch als Schöpfer. In: Herbert Quandt-Stiftung (Hrsg.) Wem gehört

der Mensch? 17. Sinclair-Haus Gespräch. Bad Homburg v.d. Höhe.

2002

[20] Poppe-Teufel, I.: Tollkirschenzeit.

Malignes Melanom als Erfahrung an der Lebensgrenze. Frankfurt/Main 1991.

[21] Velikic, D.: Ein Mensch

wie eine Insel - Erinnerungen an Aleksandar Tima. F.A.Z., 20. Februar

2003. S. 40

[22] Emanuel E.J., Emanuel,

L.L.: Four Models of the Physician-Patient Relationship. JAMA 267:2221-6,

1992

Übersicht z.B. unter

URL: http://www.msu.edu/course/hm/546/ft1-4.htm

[23] Zimmermann-Acklin, M.:

Selbstbestimmung in Grenzsituationen. Vom Protest gegen den ärztlichen

Paternalismus zur Wiederentdeckung von Beziehungsgeschichten. 4. Fachtagung

in der Reihe "Gesundheit in eigener Verantwortung?". Deutsches Hygiene-Museum

in Partnerschaft mit der DKV Krankenversicherung AG. 28./29. September

2001 -

URL:

http://www.dhmd.de/forum-wissenschaft/fachtagung04/ft04-z-acklin_ref.htm

- [Broken Link/Link zerbrochen]

[24] v. Weizsäcker,

V.: Körpergeschehen und Neurose. Stuttgart. 1985.

[25] Lalouschek, J.: Ärztliche

Gesprächsausbildung. Radolfzell. 2002 -

URL: http://www.verlag-gespraechsforschung.de/lalouschek.htm

[26] Böker, W.: Arzt-Patient-Beziehung:

Der fragmentierte Patient. Deutsches Ärzteblatt 100, Ausgabe 1-2 vom

06.01.2003, Seite A-24 -

URL: http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikeldruck.asp?id=35041

[27] zit. n. Schernus, R.:

Abschied von der Kunst des Indirekten - oder: Umwege werden nicht bezahlt.

In: J. Blume et al (Hr.): Ökonomie ohne Menschen? Neumünster.

Paranus. 1997.

[28] Frank, A.: The wounded

storyteller. Body, Illness and Ethics. University of Chicago Press. 1995

[29] Smith, D H.: Telling

Stories as a Way of Doing Ethics. Connecticut Medicine, Bd. 51, Nr. 11,

1987, S. 725-31.

[30] Reinhart, M.: Chiron

- Heiler und Botschafter des Kosmos. Edition Astrodata, CH-8907 Wettswil.1993.

[31] Schara, J.: Patientenführung

bei Krebsschmerz. In: Baar H.A.: Schmerzbehandlung in Praxis und Klinik.

Springer, Berlin 1987, 114-127

[32] Elias, N.: aaO. [5]

[33] Zimmermann-Acklin, M.:

aaO. [23]

[34] Eibach, U., Schaefer,

K.: Patientenautonomie und Patientenwünsche. Ergebnisse und ethische

Reflexion von Patientenbefragungen zur selbstbestimmten Behandlung in Krisensituationen.

Medizinrecht, 1, S. 21-28. 2001

|

|

| Geisler, Linus S.: Jeder Mensch stirbt

anders - Arzt-Patient-Kommunikation am Lebensende. Vortrag anlässlich

des 4. Friedrichshainer Gesprächs, veranstaltet vom Institut Mensch,

Ethik und Wissenschaft (IMEW) am 2. April 2003 in Berlin. |

| URL dieses Vortrags: http://www.linus-geisler.de/vortraege/030402lebensende.html |

|