| Wenn die Sprache nicht

stimmt, |

| dann ist das, was gesagt

wird, |

| nicht das, was gemeint

ist. |

|

Konfuzius

|

Haben Sie die Aussage verstanden? Wahrscheinlich

nicht. Sie lässt sich aber ohne weiteres in eine Sprache kleiden,

die jeder verstehen kann: "Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese

drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen." (1. Korintherbrief

13,13). Diese Formulierung enthält alle sprachlichen Elemente, die

dem Verständnis dienen, denn diese Sprache ist:

-

einfach,

-

kurz,

-

anschaulich,

-

geordnet,

-

verwendet bekannte Worte.

Im übrigen ist die Bibel, insbesondere das Neue

Testament, ein exzellenter Lehrtext für klare, verständliche

und überzeugende Sprache.

Verständlichkeit

Verständlichkeit ist die Voraussetzung des erfolgreichen

Gesprächs zwischen Arzt und Patient. Der Arzt denkt, lebt und bewegt

sich in einer eigenen Sprache, die zudem Ausdruck seiner "Wirklichkeit"

ist. Darin liegt eine Quelle zahlreicher kommunikativer Störungen,

vom einfachen Missverständnis bis zum völligen Nichtverstehen

und Nichtverstandenwerden. Das Problem wird noch dadurch verstärkt,

dass sich der Arzt häufig im guten Glauben befindet, von seinem Patienten

verstanden worden zu sein. Spätere kritische Äußerungen

des Kranken, wie "Darüber hat der Arzt mit mir nicht geredet ...",

"Ich weiß eigentlich gar nicht, was der Arzt gewollt hat ...", sind

für den Arzt dann völlig überraschend. Eine der entscheidenden

Kontrollfragen beim sogenannten unbefriedigenden Gespräch muss daher

für den Arzt lauten: Habe ich eine Sprache benutzt, in der mich mein

Patient überhaupt verstehen konnte?

Verständliches Sprechen ist sowohl eine

Frage der Sachinhalte als auch des Sprachstils. SCHULZ VON THUN unterscheidet

4 "Verständlichmacher" beim Sprechen:

-

Einfachheit,

-

Gliederung und Ordnung,

-

Kürze und Prägnanz,

-

zusätzliche Anregung (Stimuli).

Was bedeutet dies im einzelnen?

Einfachheit:

Die einfache Sprache verwendet kurze Sätze

und bekannte Wörter. Wo Fachwörter unvermeidbar sind,

müssen sie erklärt werden. Anschauliches Sprechen erhöht

die Verständlichkeit. Wenn der Arzt mit seinem Patienten wie ein "normaler

Mensch" redet, wird er besser verstanden werden und besser motivieren können,

als wenn er sich einer "Gelehrtensprache" bedient.

Einfach zu sprechen ist ebenso schwierig wie einfach

zu schreiben. Großartige Reden oder "Fachchinesisch" gehen leichter

über die Lippen. Der großartige Stil ist aber voller Schlupfwinkel.

Damit eröffnet er Möglichkeiten, in einer unbestimmten Distanz

zum Gesprächspartner zu bleiben und sich nicht wirklich auf ein Gespräch

einzulassen Nur eindeutige Sachverhalte lassen sich in einfacher

Sprache ausdrücken. Verquastes Reden ist daher häufig auch ein

Indiz für nebulöse Denkinhalte. Schließlich dient Einfachheit

nicht nur dem besseren Verständnis, sondern die einfache Sprache wirkt

auch echt und damit vertrauengewinnend.

Gliederung und Ordnung:

Diesem Gebot gehorcht eine Sprache, die äußerlich

übersichtlich und innerlich folgerichtig ist. Ludwig REINERS

sagt: "Der Mensch kann nicht zwei Gedanken auf einmal aussprechen, also

muss er sie hintereinander anordnen." Und was SCHOPENHAUER über das

Schreiben ausführt, gilt ebenso für das Sprechen: "Wenige schreiben,

wie ein Architekt baut, der zuvor einen Plan entworfen und bis ins Einzelne

durchdacht hat; vielmehr die meisten nur so, wie man Domino spielt."

Typisch dafür ist das sogenannte assoziative

Reden: Die Satzfolge wird nicht von gedanklichen Zusammenhängen bestimmt,

sondern von assoziativ produzierten Einfällen. Der Hang zum assoziativen

Reden ist keinesfalls eine seltene sprachliche Unart, sondern die Neigung

fast aller Menschen. Assoziatives Sprechen führt zu langatmigen Ausführungen,

die frühzeitig ein Abschalten des Gesprächspartners bewirken.

Kürze und Prägnanz:

Kürze bedeutet sowohl sprachliche als

auch sachliche Kürze. Sich kurz auszudrücken, bereitet

den meisten Menschen Schwierigkeiten und ist ohne Übung und Sprachdisziplin

kaum zu erreichen. Selbst GOETHE schrieb an seine 18jährige Schwester:

"Da ich keine Zeit habe, Dir einen kurzen Brief zu schreiben, schreibe

ich Dir einen langen ...".

Das Extrem sprachlicher Knappheit ist das Telegramm,

das Extrem sachlicher Kürze der Aphorismus. Natürlich eignen

sich beide Extreme nicht für das Gespräch zwischen Arzt und Patient:

Der Telegrammstil wirkt unpersönlich und vernachlässigt die kontaktive

Funktion der Sprache, der Aphorismus kann durch die Dichte der Aussage

zur Überforderung führen.

| Die Forderung muss daher lauten: Sätze von

überschaubarer Länge und einem Informationsgehalt, der der Auffassungsgabe

und dem Aufnahmevermögen des Patienten entspricht. |

|

Kürze bedeutet auch, dass die Satzfolgen nicht

zu umfangreich werden. Untersuchungen haben ergeben, dass der nichttrainierte

Zuhörer sich an den Inhalt von Satzfolgen, die länger als 40

Sekunden dauern, nicht erschöpfend erinnern kann. Kürze bedeutet

daher auch, viele Informationen mit wenigen Worten zu geben,

aber nicht zu viele Informationen nacheinander.

Kürze darf jedoch nicht auf Kosten der nicht

sachbezogenen Botschaften des Sprechens gehen, d.h. die kontaktiven und

selbstdarstellenden Anteile auf Null absinken lassen. Der Telegrammstil

ist zwar vom Informationsgehalt hochkonzentriert, unter informationstheoretischen

Aspekten nicht optimal.

Redundanzen sind informationstheoretisch weglassbare

Elemente einer Nachricht, weil sie keine zusätzliche Information liefern.

Dennoch sind sie notwendig, weil sie zur Stützung und Sicherung der

Grundinformationen beitragen. Da höchstens ein Drittel des einmal

Gesagten erinnert werden kann, sind Redundanzen beim Sprechen in einem

gewissen Umfang unerlässlich.

Zusätzliche Anregungen (Stimuli):

Sprachliche Bilder und Vergleiche unterstützen

wesentlich die Anschaulichkeit des Gesagten. Sie sind ein wichtiges rhetorisches

Stimulans und sozusagen das Salz in der Suppe der Information. So sagt

GOETHE: "Gleichnisse dürft Ihr mir nicht verwehren, ich wüsste

mich sonst nicht zu erklären".

Das sprachliche Bild

Die meisten Menschen sind Augenmenschen. Daher ist die

Umgangssprache voller Bilder, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst

sind: "Ich möchte Ihnen reinen Wein einschenken ...", "Die Idee wurde

mit offenen Armen aufgenommen".

Das Sprechen in Bildern und Vergleichen ist eine

wirkungsvolle Methode, sich durch Anschaulichkeit besser verständlich

zu machen. Die Sprache der Medizin steckt voller abstrakter Begriffe. Gerade

deshalb bietet sich im Gespräch zwischen Arzt und Patient die Verwendung

von Bildern und Vergleichen als "Verständlichmacher" an.

Die Evangelien des Neuen Testaments (in der LUTHER-Übersetzung)

sind eine Fundgrube für die Wirkungskraft von sprachlichen Bildern

und Gleichnissen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf lässt sich sprachlich

kaum prägnanter als bei Matthäus darstellen (Matthäus 18,12-14):

"Was meint Ihr? Wenn irgendein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter

ihnen sich verirrte: Lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin

und sucht das verirrte?"

Diese Textstelle ist im übrigen auch ein gutes

Beispiel dafür, dass die in eine Frage gekleidete Aussage ein wirksames

Instrument der Überzeugung ist. Von Jesus heißt es im Neuen

Testament: "... und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen ..." Und bereits

in den Psalmen steht: "Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und

will aussprechen, was verborgen war ..." (Psalm 78,2).

Die Verwendung sprachlicher Bilder und Vergleiche

lässt sich nur begrenzt lehren. Es gibt jedoch zwei Möglichkeiten,

dem eigenen Sprachstil im Umgang mit Patienten mehr Anschaulichkeit zu

verleihen:

-

Prüfen Sie systematisch, ob abstrakte Begriffe

nicht besser durch ein Bild oder ein Vergleich aus der Alltagssprache

ersetzt werden können.

-

Prüfen Sie, welche der von Ihnen verwendeten

Bilder und Vergleiche sich als erfolgreich erwiesen haben, und verwenden

Sie sie häufiger im Gespräch mit Ihren Patienten.

Dazu ein Beispiel aus dem klinischen Alltag:

Bei Erkrankungen ohne subjektive Beschwerden fällt

es bekanntlich besonders schwer, Patienten von der Notwendigkeit einer

Therapie zu überzeugen. Die häufigsten Gegenargumente lauten:

"Ich spüre ja nichts ..." oder "Bisher ist alles gutgegangen ..."

Hier lässt sich mit folgendem Vergleich argumentieren: "Was Sie sagen,

erinnert mich an den Mann, der vom Dach eines Hochhauses fällt und

im Sturz den Leuten im 1. Stock zuruft: ,Ich weiß gar nicht, warum

die Menschen sich fürchten, abzustürzen. Bis jetzt ist alles

prima gegangen!‘"

|

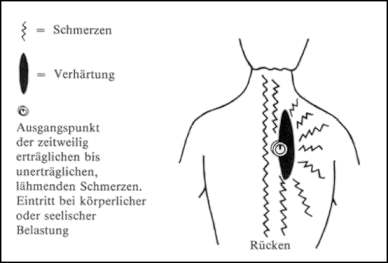

Neben dem sprachlichen Bild, Beispielen,

Vergleichen und sparsam verwendeten Zitaten zählen

Skizzen, Schaubilder

oder Piktogramme zu den weiteren Stimuli, die in der Lage sind,

die Verständlichkeit zu erhöhen. Sie stellen Gesprächshilfen

dar, sollten also nicht zum Gesprächsersatz werden und bedürfen

immer der Erläuterung. Wahrscheinlich nutzen Ärzte die Möglichkeit

zu selten, dass auch der Patient sich dem Arzt durch eine Zeichnung oder

eine Skizze besser verständlich machen kann. Einer meiner Patienten

mit schwerer Belastungs-Angina-pectoris konnte seine überwiegend in

den Rücken ausstrahlenden Schmerzen am besten anhand einer Skizze

verdeutlichen.

Der hohe Symbolgehalt, den von Patienten gezeichnete

Bilder besitzen, vermitteln manchmal in überaus beeindruckender

Weise Bilder von Krebspatienten. Tumorpatienten haben nicht selten große

Schwierigkeiten, ihre wirklichen Empfindungen sowie ihre Auffassung und

ihr Verständnis von ihrer Krankheit und die Beziehung zu ihr zu verbalisieren. |

Noch so einfache und unkünstlerisch wirkende

Zeichnungen und Bilder ermöglichen manchmal überwältigende

Einblicke in die Gefühls- und Erlebniswelt des Kranken, die er sprachlich

nicht annähernd so deutlich darzustellen vermag (siehe auch Kapitel

"Gespräche mit Todkranken und Sterbenden"  ). ).

Sprachstil

Der Sprachstil muss die Individualität des Patienten

berücksichtigen: Alter und Geschlecht, Beruf, Bildungsniveau, sozialen

Status, Rollenverständnis und Kulturkreis. Eine spezifische Bedeutung

kommt der aktuellen medizinischen Situation zu.

Die Beachtung des Sprachstils beim Patienten ist

für das gegenseitige Verstehen und das Begreifen seiner Welt- und

Gesellschaftswirklichkeit von Bedeutung. So weist bereits Wilhelm von HUMBOLDT

darauf hin, dass Unterschiede im Sprachstil nicht nur von Sprachbeherrschung,

Begabung oder intellektuellen Fähigkeiten abhängen, sondern von

der Ganzheit des Menschen bestimmt werden.

Dass die gleichen Worte je nach dem Lebensalter dessen,

der sie verwendet, völlig unterschiedliche Bedeutung besitzen können,

lässt sich sehr schön am Beispiel der Jugendsprache aufzeigen,

in der "arbeiten" nicht Broterwerb, sondern küssen oder knutschen

bedeutet, "ätzend" nichts mit Chemie zu tun hat, sondern der Begriff

für alles Schlimme, Üble darstellt, als "abgebaggert" jemand

bezeichnet wird, der körperlich und seelisch am Ende ist, und jemand

über 30 in die Kategorie der "Grufties" gezählt wird.

Sprachbesonderheiten, die für bestimmte Berufsgruppen

typisch und dort auch akzeptabel sind, haben im Gespräch zwischen

Arzt und Patient keinen Platz. Gerade die Technisierung der modernen Medizin

verleitet leicht dazu, Begriffe aus der Technikersprache, wie "umprogrammieren",

"abchecken", "Therapiekurs fahren", "Batteriewechsel", zu verwenden.

Ein anderes Extrem ist eine überzogen psychologisierende

Diktion, in der dann von "zielorientierter Kommunikation mit erotischer

Komponente und Tendenz zu emotioneller Fixierung" statt von "flirten" gesprochen

wird. Eine meiner Patientinnen, an deren Bett sich die zugezogene Psychotherapeutin

lang und breit über das "starke Über-Ich" verbreitete, konnte

schließlich nicht anders als mit der erlösenden Feststellung

zu reagieren (um endlich auch einmal zu Wort zu kommen): "Sie haben völlig

recht, Frau Doktor, manchmal kommt es ganz stark über mich."

Die soziale Wirklichkeit bestimmter Menschengruppen

prägt ihren Sprachstil oder Code. Code bedeutet eine für bestimmte

Gruppe von Menschen determinierte Weise, Vorstellungen sprachlich auszudrücken.

Codes sind daher "Soziolekte". Nach BERNSTEIN (zit. nach R. LAY) können

2 Sprechmuster (Codes) unterschieden werden:

-

ein entwickeltes Sprechmuster (elaborated code = EC)

und

-

ein beschränktes Sprechmuster (restricted code

= RC).

Hinsichtlich des Sprachverhaltens unterscheiden

sich EC und RC folgendermaßen:

-

Im EC wirkt die Sprache weniger stereotyp, die Ausdrucksweise

ist differenzierter;

-

im EC gelingt es leichter, individuelle Ansichten und

Wertungen auszudrücken;

-

im EC werden logische und sachliche Beziehungen ausdrücklich

herausgestellt;

-

im EC werden Über- und Unterordnungen sprachlich

prägnant wiedergegeben.

Den verschiedenen Sprechmustern können - zumindest

statisch gesehen - bestimmte soziale Verhaltensweisen zugeordnet

werden:

-

Dem RC entspricht eine mehr konventionelle, eher status-

als personenorientierte Verhaltensweise;

-

dem RC entspricht die Neigung, an erworbener Meinung

stur festzuhalten;

-

dem RC entspricht die Tendenz, mehr von Ängsten

als von Schuldgefühlen bestimmt zu werden:

-

dem RC entspricht eine mehr konservative als radikale

Neigung.

In Deutschland verwenden schätzungsweise 90% der

Erwachsenen einen EC. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der RC als "minderwertig"

eingestuft werden darf. Beide Codes sind als gleichgeordnete und gleichwertige

Sprachstile anzusehen. Intelligenz und Emotionalität können bei

ihren Benutzern gleichwertig entwickelt sein. Der Benutzer eines EC erlernt

allerdings in der Regel frühzeitig auch einen RC, während dies

umgekehrt praktisch nie der Fall ist.

Einen Sprachstil sollte der Arzt im Umgang mit seinen

Patienten besonders vermeiden: den Sprachstil vieler Politiker, der gekennzeichnet

ist durch die vollmundige und langatmige Formulierung von Null- oder Minimalinformationen.

Die nachfolgende Kostprobe verdeutlicht diesen Sprachcode am besten (Interview

im Februar 1985 mit dem Senator für Umweltschutz einer deutschen Großstadt

anlässlich beträchtlicher Arsenfunde).

Linus

Geisler: Arzt und Patient - Begegnung im Gespräch. 3. erw. Auflage,

Frankfurt a. Main, 1992

©

Pharma Verlag Frankfurt

Autorisierte

Online-Veröffentlichung: Homepage Linus Geisler - www.linus-geisler.de

|